Ici, on stocke le résultat de notre veille régulière des récits cartographiques, utiles, beaux, inventifs, publiés dans les médias en ligne.

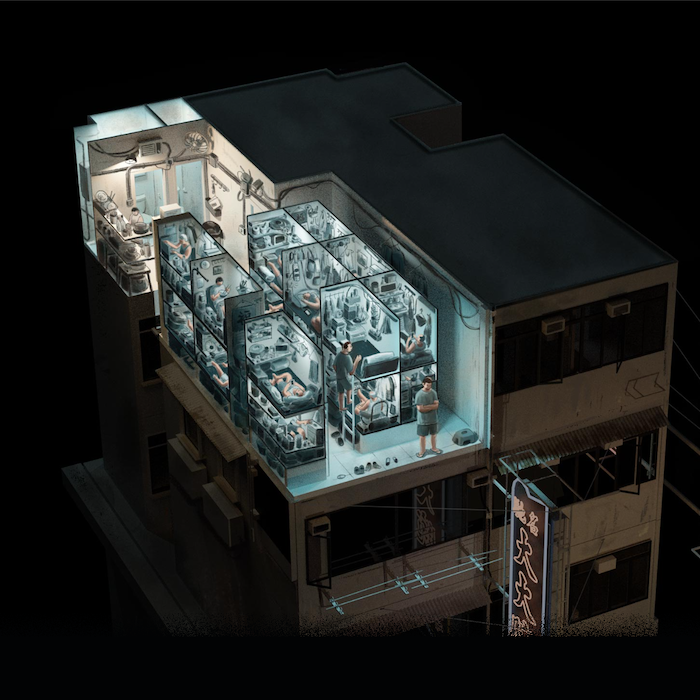

Décorticage de micro-logements

A Hong-Kong, il faut attendre en moyenne 6 ans avant d’obtenir un logement social. La demande est si forte que des propriétaires n’hésitent pas à découper leurs appartements en box à peine plus grands qu’un lit d’une personne. Dans ces “boites à chaussures”, comme les décrit le South China Morning Post, vivent encore 220 000 travailleurs pauvres. Les dessins d’Adolfo Arranz et Marcelo Duhalde, servis par une animation de haute volée, permettent d’explorer ces nano-territoires, et d’entrevoir leur causes économiques.

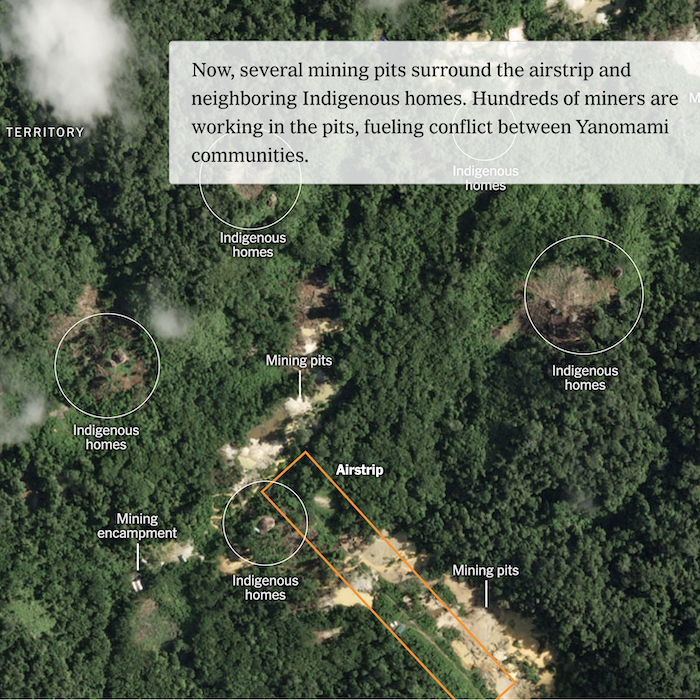

Saignées amazoniennes

En Amazonie brésilienne, l’avion est le moyen de transport privilégié des orpailleurs pour acheminer le carburant et les vivres sur les campements illégaux. En analysant des images satellites; le New York Times et des datajournalistes brésiliens sont parvenus à identifier 1 200 pistes d’atterrissage clandestines dans des zones protégées, dont une soixantaine sur le territoire des indiens Yanomani.

Coup de chaud sur Meltsville

Pour expliquer le phénomène des îlots de chaleur, CBC propose une ville canadienne fictive, avec son centre-ville et son parc urbain, en incluant dans le modèle la direction du vent et la hauteur des immeubles. Or ces deux derniers paramètres sont presque aussi importants que la couleur des toits et la végétalisation pour expliquer la surchauffe de certains quartiers. Le Washington Post utilise la même méthode didactique pour décrire les conséquences sur une ville des canicules. A “Meltsville”, les routes se fissurent et les rails se déforment, la centrale électrique surchauffe, les arbres meurent et les chauves-souris sont décimées, mais il y a toujours un début de solution pour s’adapter.

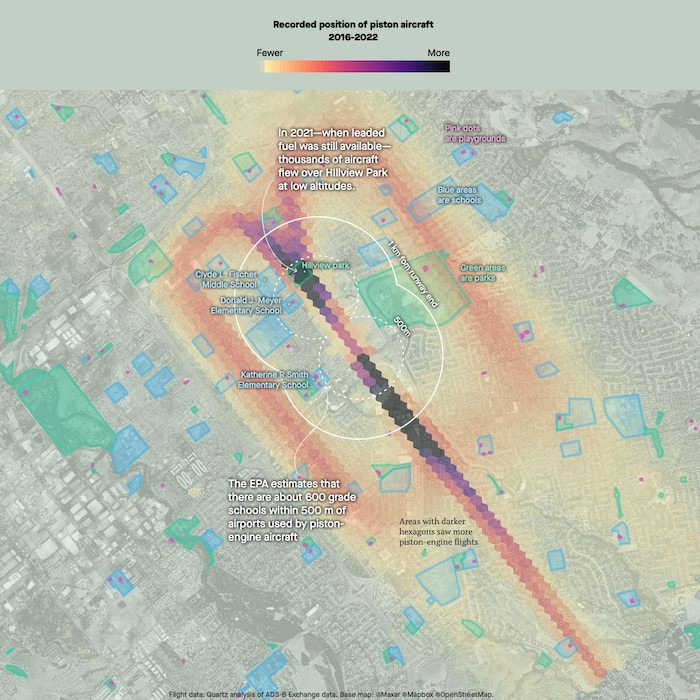

Aviation neurotoxique

Dans les années 1980, les automobilistes ont libéré dans l’atmosphère des quantités phénoménales de tétraéthyle de plomb, utilisé dans l’essence, polluant l’océan et les sols pour les 700 prochaines années. Ce que l’on sait moins, c’est que ce puissant neurotoxique est encore présent dans l’Avgas, qui alimente les vieux moteurs à pistons de l’aviation légère. Rien qu’aux Etats-Unis, cela représente 170 000 appareils, qui émettent 468 tonnes de plombs chaque année, surtout dans les phases de décollage et d’atterrissage, peut-on lire dans cette enquête de Quartz. Or, à moins d’un kilomètre des aérodromes, on trouve 600 écoles primaires. Et les prélèvements sanguins réalisés sur les élèves en question ont confirmé les inquiétudes.

Documenter les bombardements

Avant l’invasion de l’Ukraine, la rédaction de Texty, basée à Kiev, avait déjà une solide expertise du traitement d’imagerie satellite. On leur doit notamment cette enquête sur l’extraction illégale d’ambre, identifiée grâce aux techniques de machine learning. Aujourd’hui, ils publient un recensement méthodique de tous les bombardements russes dans le pays, et expliquent par l’exemple comment distinguer des trous d’obus et des maisons détruites sur des images satellites.

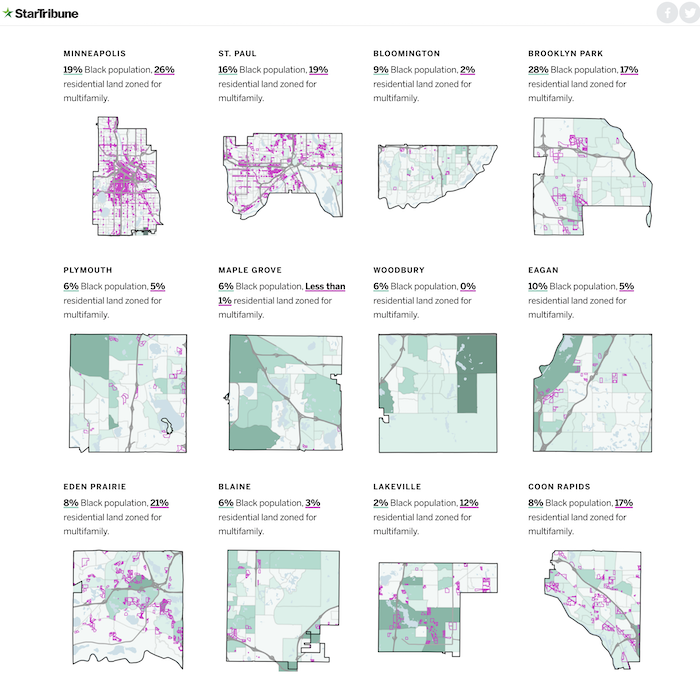

Ces PLU qui aiment la ségrégation

Autour de Mineapolis, les trois-quarts des zones résidentielles et leurs coquets pavillons individuels sont soigneusement protégés des populations noires et latinos grâce aux plans locaux d’urbanisme. Il est interdit d’y construire des bâtiments de plus de 4 logements, accessibles aux populations les moins fortunées. Cartes à l’appui, le Star Tribune démontre comment les instruments économiques ont pris le relais des arguments explicitement racistes d’il y a un siècle dans les plans d’urbanisme. En France, cette distinction des logements individuels et collectifs n’est pas permise dans les PLU mais il arrive, comme le montre cet échange au Sénat, qu’elle taraude un peu les élus locaux.

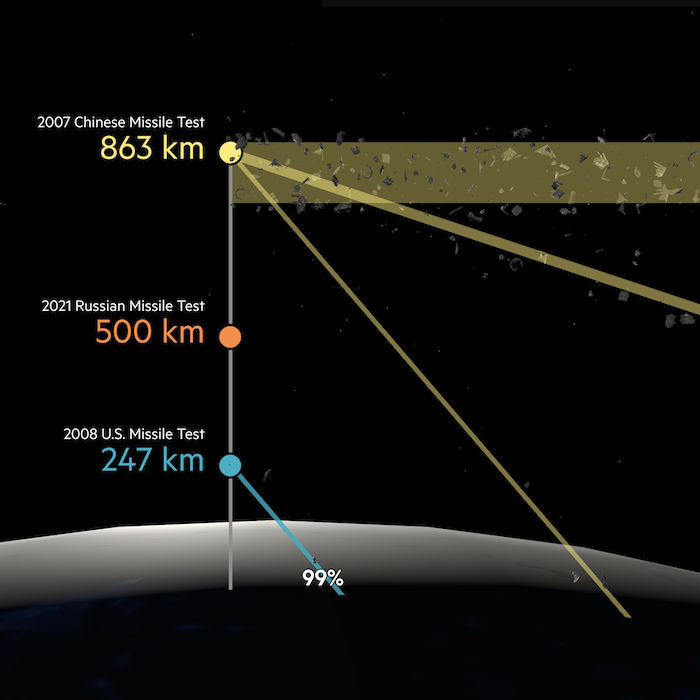

Dans les poubelles de l’exosphère

Avec des dizaines de milliers de débris identifiés et suivis, et des millions d’autres impossibles à détecter, l’espace est devenu un dangereux dépotoir. En novembre 2021, la destruction par missile d’un satellite russe en fin de vie a même doublé le risque de collision avec la station spatiale. Qui va faire le ménage, s’interroge le Financial Times ? Dans ce récit vertigineux, le journal relaie quelques expériences en cours pour “harponner” des satellites-épaves, mais la question du financement demeure alors qu’il n’existe aucune règle internationale applicable pour taxer les pollueurs de l’espace.

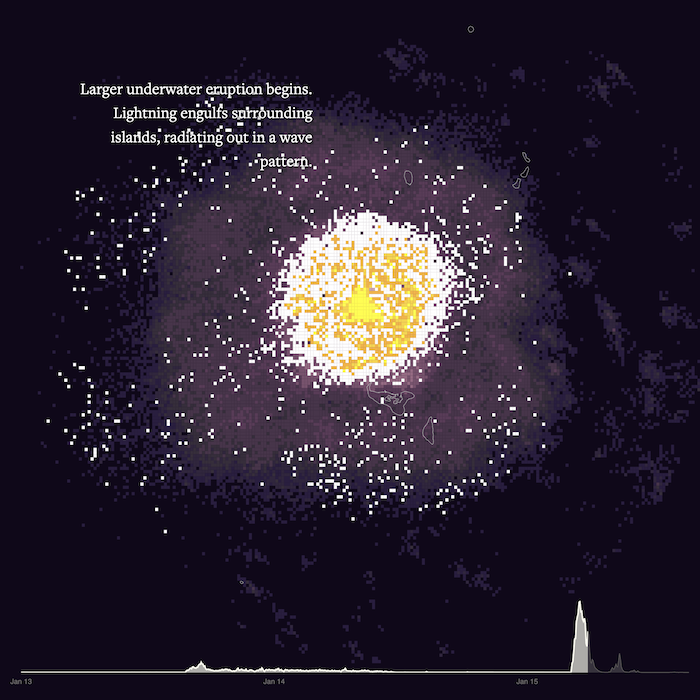

Enfer électrique aux îles Tonga

On se souvient de l’animation satellite montrant l’éruption volcanique des îles Tonga, le 15 janvier dernier. Reuters a proposé un autre film des événements à partir des données sur la foudre, collectés par Vaisala. Car la région a été frappée avec une intensité jamais observée jusque-là : 590 000 éclairs en trois jours. Au moment de l’éruption, essentiellement, mais aussi dans les heures précédentes. L’occasion de revenir à l’échelle des particules et de leurs charges électriques pour comprendre la formation de la foudre à l’intérieur des nuages volcaniques.

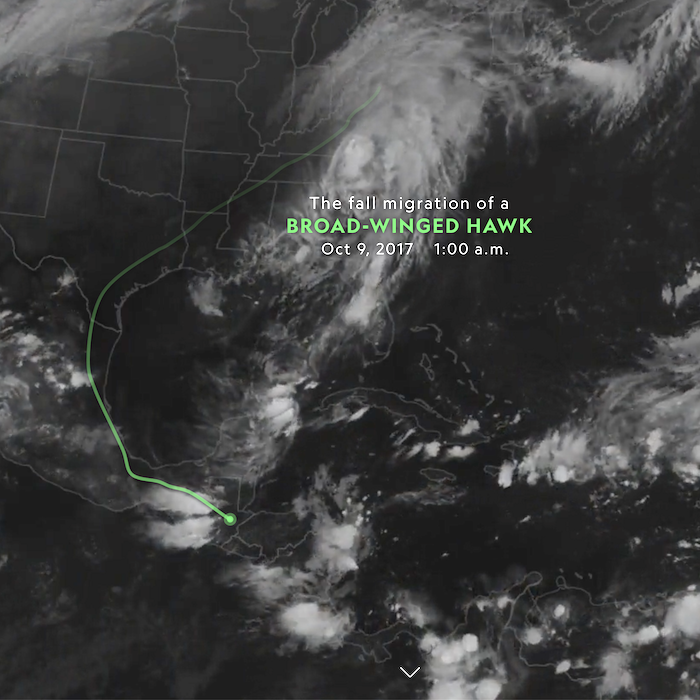

Où passer l’hiver quand on est une buse ?

Et pour finir, ce récit publié il y a quelques années par le National Geographic reste une excellente idée de balade, et une bonne métaphore de la visualisation de données. On y découvre les parcours empruntés par plusieurs espèces d’oiseaux au cours de l’année sur le continent américain. Le design cartographique colle parfaitement au sujet : les animations rappellent la murmuration, ces nuées d’oiseaux en apparence chaotiques qui dessinent une chorégraphie. Tout comme cette masse d’observations enregistrées méthodiquement par des centaines d’ornithologues isolés.

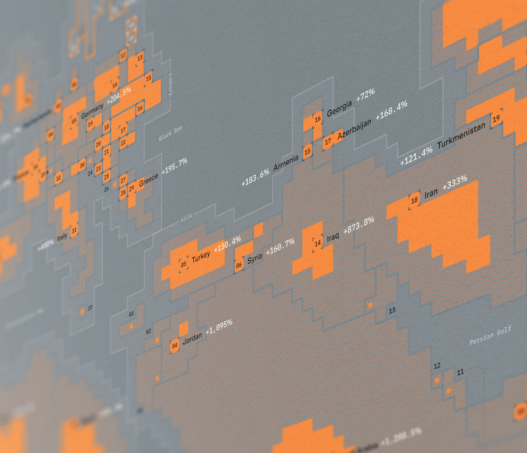

Pour le charbon, tout va bien

Les centrales électriques à charbon, principales contributrices aux émissions de CO2 dans le monde, étaient sur la sellette lors de la conférence mondiale sur le climat à Glasgow. L’Europe de l’ouest tient ses engagements en fermant progressivement ses centrales, mais à quoi bon, s’interroge Die Zeit, quand la Chine et l’Inde continuent d’en construire ? Même aux Etats-unis, où les producteurs de charbon américains craignaient la faillite, le renchérissement du gaz naturel a permis de vendre toute la production de l’année, et celle de l’an prochain.

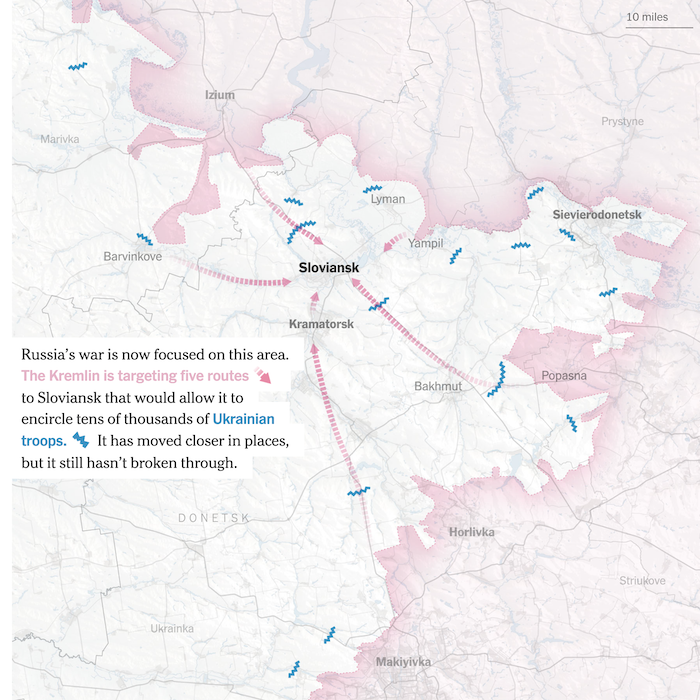

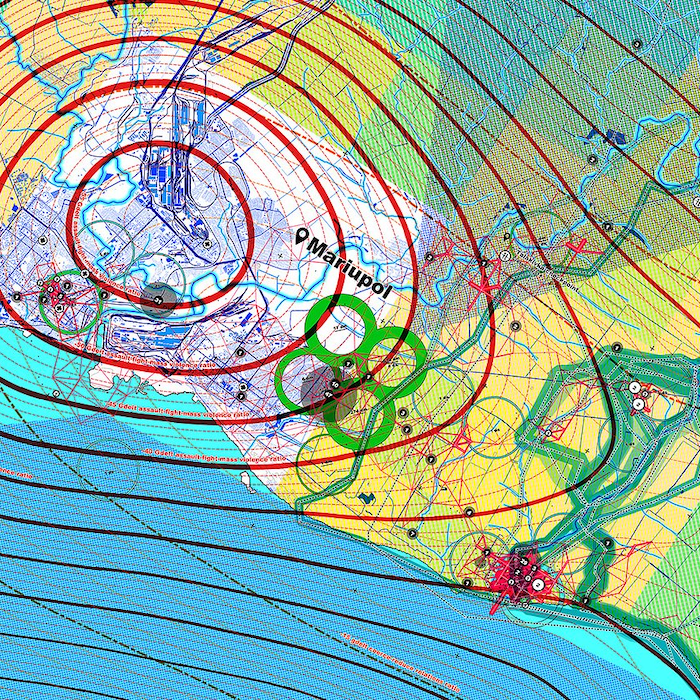

Stratégies militaires dans le Donbass

Le New York Times raconte patiemment les enjeux du repli des soldats russes sur le Donbass et les contre-attaques de l’armée ukrainienne.

Un récit centré sur une carte aussi simple que précise, dont les légendes sont incluses dans le texte de l’article. Un exemple de clarté et d’efficacité. Les choix graphiques peuvent toutefois surprendre, avec ces couleurs pastel, comme s’il fallait oublier quelques instants la violence de la guerre pour comprendre une stratégie militaire.

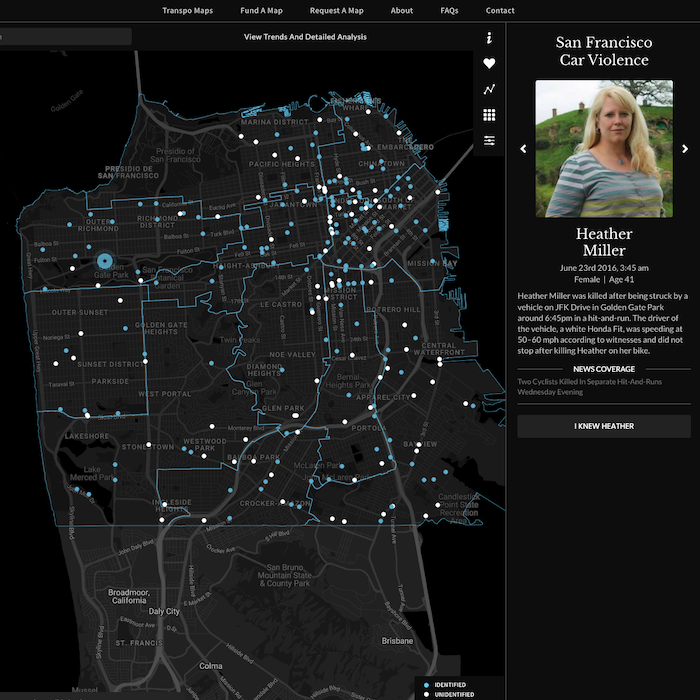

Un mémorial des morts de la route

Plus de 230 personnes ont perdu la vie à San Francisco dans un accident de la route ces huit dernières années. Pour les sortir de l’anonymat, Stephen Braitsch les a recensé sur Transpomaps. Chaque victime est identifiée, parfois avec une photo, la localisation et les conditions de l’accident. L’objectif est de convaincre les autorités d’étendre les secteurs réservés aux piétons et aux cyclistes.

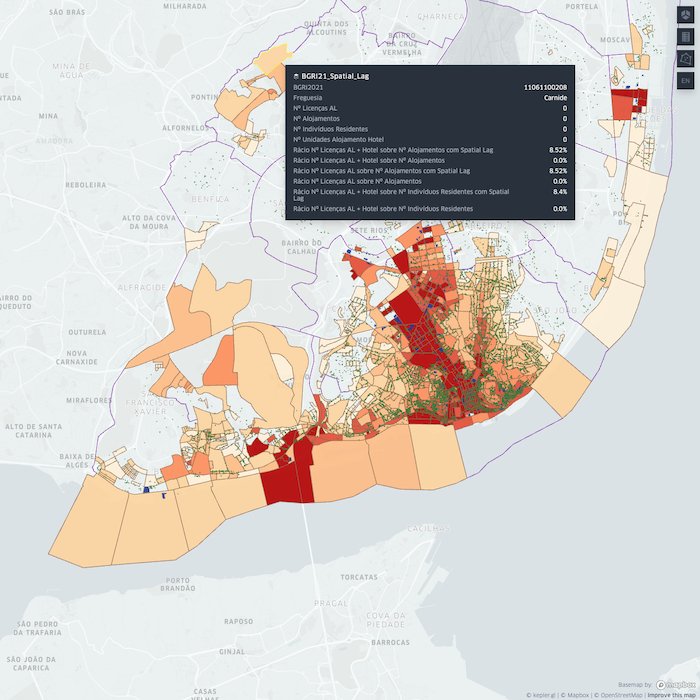

L’intérêt de varier les échelles

Pour freiner l’épidémie de Airbnb dans son centre historique, la ville de Lisbone impose une limite de 2,5% de logements touristiques par quartier. 14 des 24 secteurs de la ville ont déjà dépassé le quota. Mais ces restrictions n’empêchent pas des boulevards entiers d’être vidés de ses habitants. Le problème vient de l’échelle choisie par les autorités, selon Manuel Banza, un datascientist interrogé par Mensagem. Il propose de calculer le taux de logements touristiques selon un maillage plus fin : celui du “quarteiro”, l’équivalent de l’iris en France. Et dans certains quarteiros proches de la Praça do Comércio, il y a 6 fois plus de Airbnb que de foyers lisboètes.

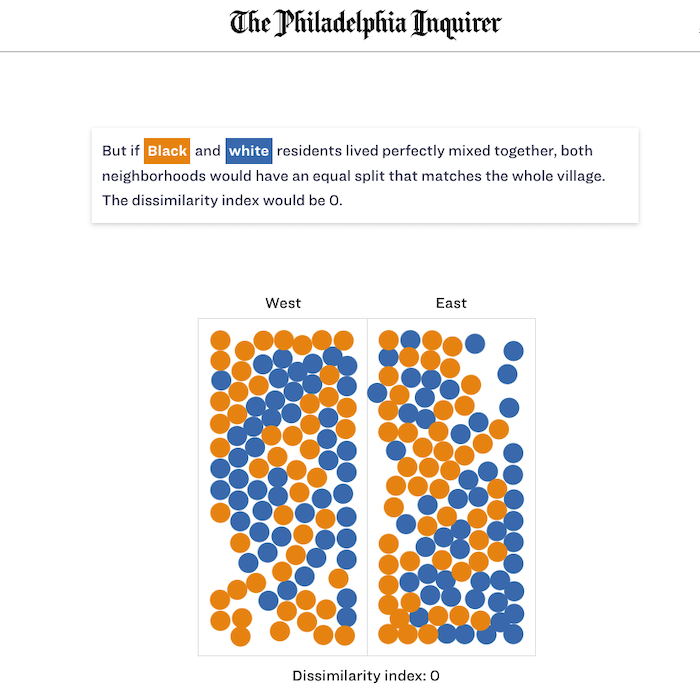

La ségrégation expliquée à mon oncle

Le quotidien de Philadelphie parvient à expliquer à ses lecteurs les principes de la ségrégation résidentielle, allant même jusqu’à décrire l’indice de dissimilarité avec des billes. Une mission ardue vu de France, où ces notions se sont imposées tardivement dans la recherche en sciences sociales. Après Chicago, Philadelphie est la ville américaine la plus marquée par ces séparations géographique entre ethnies. Certaines avenues, comme celle de Stenton s’apparentent aujourd’hui encore à des lignes de démarcation entre quartiers noirs et blancs.

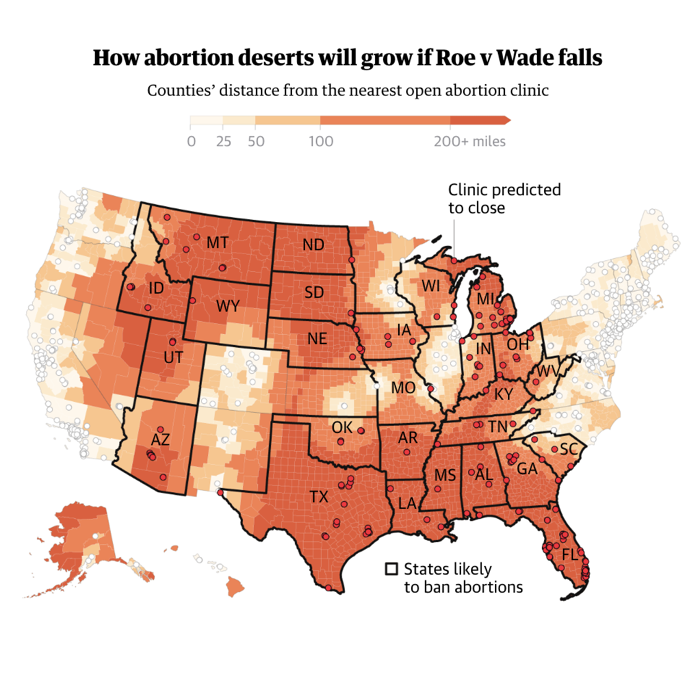

Une cour moyen-âgeuse

Cet été, la cour suprême américaine devrait rendre légale l’interdiction de l’avortement. Les gouverneurs d’au moins 13 états n’attendent que cette décision pour appliquer une législation punitive, qui obligerait certaines femmes à parcourir plus de 800 kilomètres pour atteindre une clinique pratiquant l’IVG. Le Guardian a identifié les cliniques menacées de fermeture et le désert qui se profile.

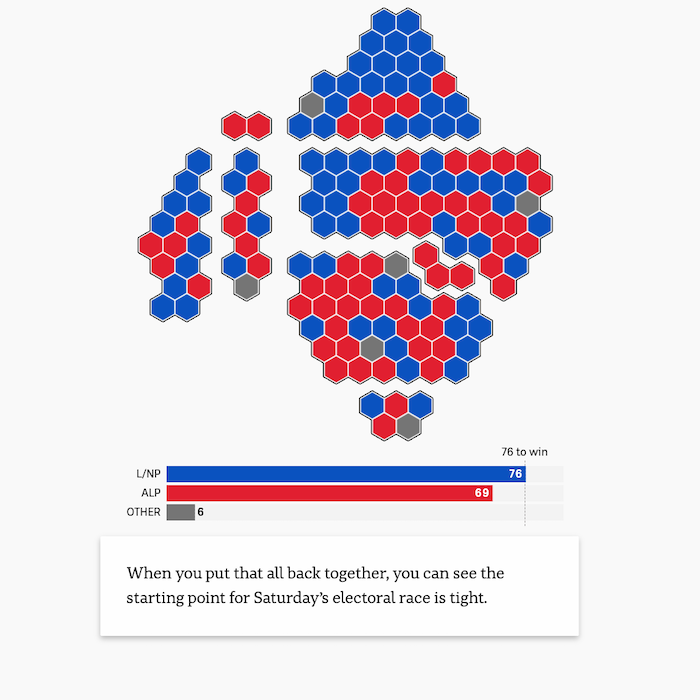

Se débarrasser du vide

On chipote souvent (à raison) sur les cartes choroplètes qui exagèrent le poids électoral des campagnes et sous-estime celui des villes. Nos petites misères de cartographes français sont bien peu de choses à côté de celles des Australiens. Ce sont les gens qui votent, pas les territoires, or sur l’essentiel des terres australiennes, des gens, il y en a peu.

La rédaction d’ABC, a opté pour un cartogramme, plus représentatifs des rapports de force entre les Travaillistes et la Coalition libérale. Mais pour faire accepter des cartogrammes à ses lecteurs, il faut beaucoup de pédagogie. Et l’équipe du Story Lab s’y prend très bien.

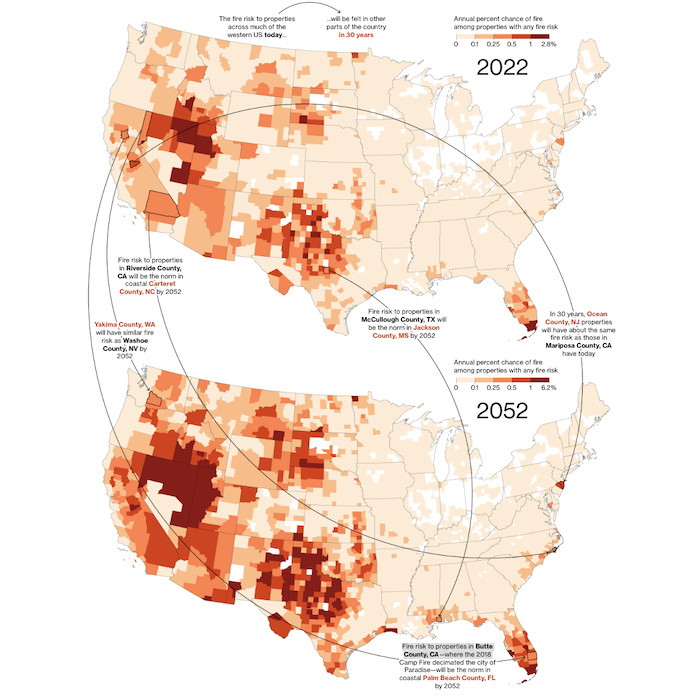

La menace des incendies en extension

En novembre 2018, “Camp fire” dévastait la petite ville californienne de Paradise, tuant 85 habitants, piégés par la flammes alors qu’ils tentaient de fuir. Depuis, l’absence d’un solide plan d’évacuation est un motif suffisant pour annuler des projets immobiliers, comme l’explique Reuters dans cet article.

Ce risque incendie vient d’être cartographié à l’échelle des comtés sur l’ensemble des Etats-Unis par la fondation First Street, qui documente actuellement les effets du réchauffement climatique. En s’appuyant sur ce travail, Bloomberg explique comment le risque majeur d’incendie, qui touche aujourd’hui 7 millions de foyers américians, va presque doubler sa menace à l’horizon 2052.

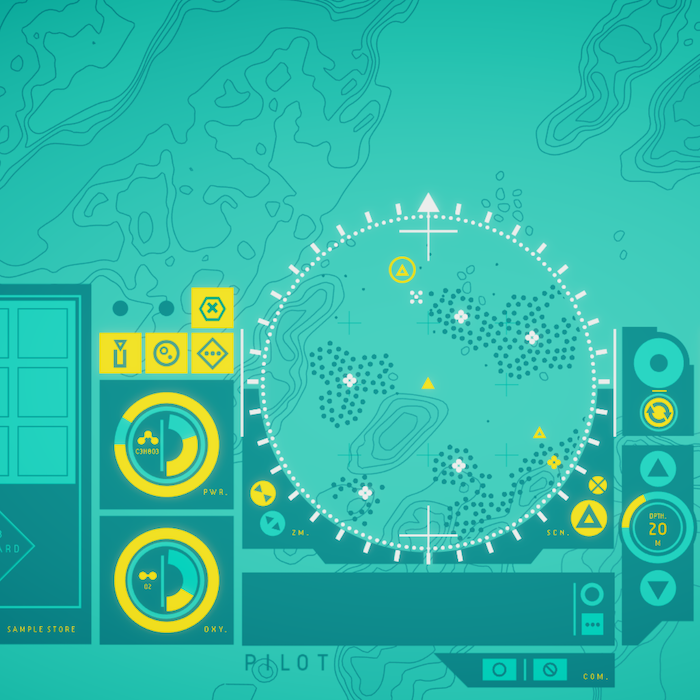

Comment ancrer l’imaginaire

Les cartes permettent parfois de donner corps à des réalités qui n’ont rien de géographiques, voire à des récits qui n’ont rien de réel. Et pour les cartographes, il y a beaucoup à apprendre en regardant les auteurs de fiction ancrer un maginaire sur leur terrain de jeu. C’est le cas avec le fantastique “In other waters”, un jeu vidéo dans lequel on explore la vie sous-marine d’une planète inconnue en incarnant l’IA du scaphandre d’une scientifique. Homo Ludens en parle très bien dans cette vidéo.

Tout aussi aquatique, le projet Ocean of Books dessine un immense archipel de plus de 100 000 auteurs, dont la géographie est calquée sur celle du web : la taille de chaque île-auteur est proportionnelle au nombre de pages web qui lui sont consacrées. Une création qui fait écho à la carte hydrographique de la littérature, conçue par Thierry Fétiveau.

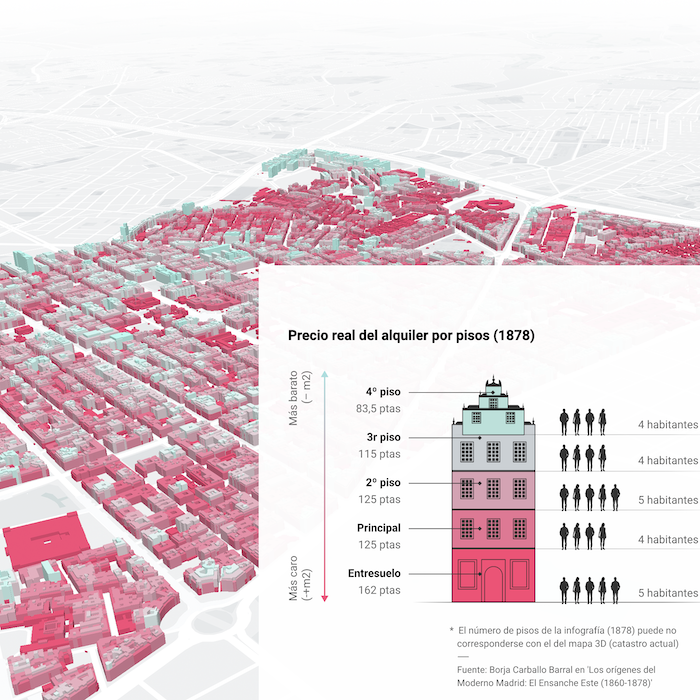

Radiographie du quartier de Salamanca

El Confidential propose une immersion dans un quartier chic de Madrid. Salamanca, né au 19è siècle, est devenu très convoité par les investisseurs latino-américains. Avant de devenir un ghetto de riches, ces immeubles connaissaient une certaine mixité, ou tout du moins, une “ségrégation verticale” : les notables vivant au rez-de-chaussée et les familles modestes au dernier étage. La “révolution des ascenseurs”, à partir de 1893, a rendu les étages plus attractifs. Et moins abordables.

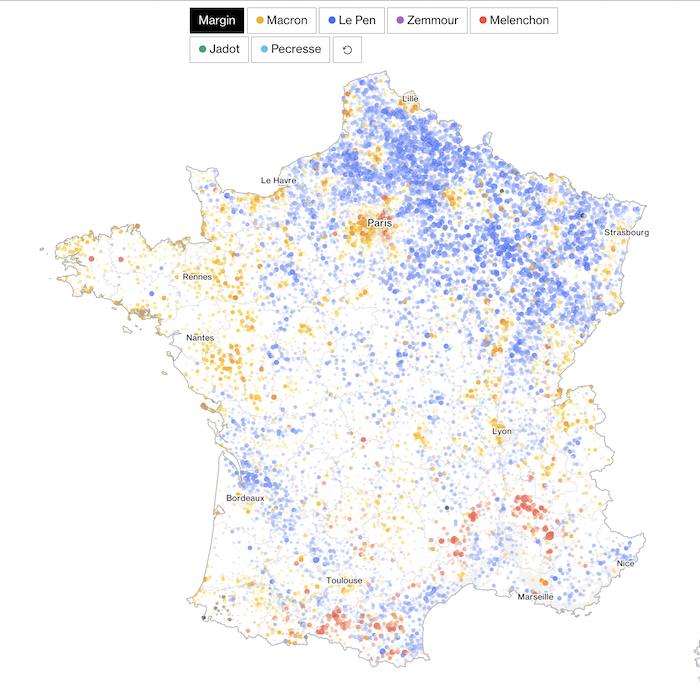

Elections : le score et sa marge

A chaque nouveau scrutin, la cartographie électorale monte en gamme d’un ou deux crans. Au lendemain de la présidentielle française, on peut signaler notamment la contribution élégante de Bloomberg avec ses cartes des marges entre les candidats du second tour. Une idée développée également par Nicolas Mondon, qui propose de regrouper les résultats communaux selon une grille pour s’affranchir des variations de densité de population.

De son côté, Le Parisien a complété habilement ses cartes de résultats à chaud par un long-format , soulignant les régions avec les variations les plus marquantes, en ajoutant simplement un marquage au crayon.

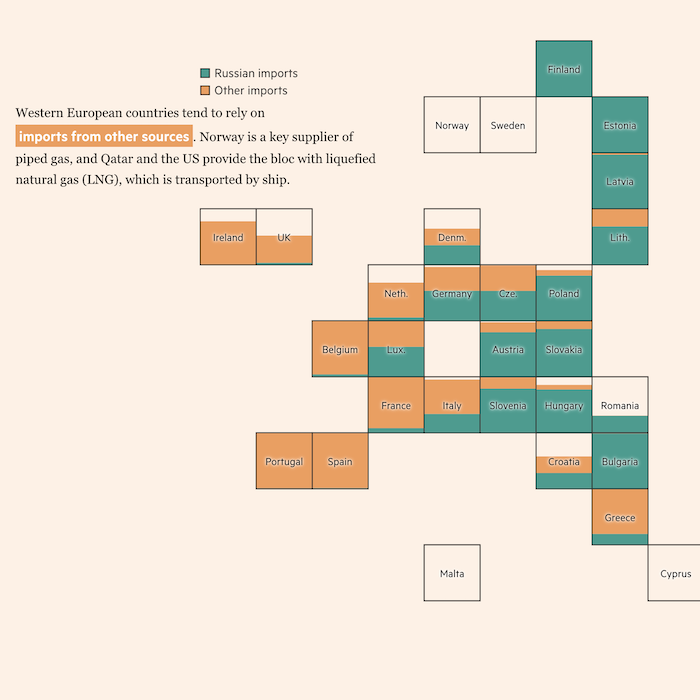

Comment l’Europe peut se passer du gaz russe

Alors que l’Union européenne se prépare à une coupure des livraisons de gaz russe, le Financial Times s’intéresse aux alternatives : gaz naturel liquéfié, panneaux solaires, réduction des consommations, biométhane, pompes à chaleur… On découvre également le niveau de dépendance des pays européens au gaz russe grâce à des cartogrammes, agencés de manière à retrouver la forme de l’Europe tout en se concentrant sur les données. Un design très réussi, comme souvent avec l’équipe de Sam Joiner.

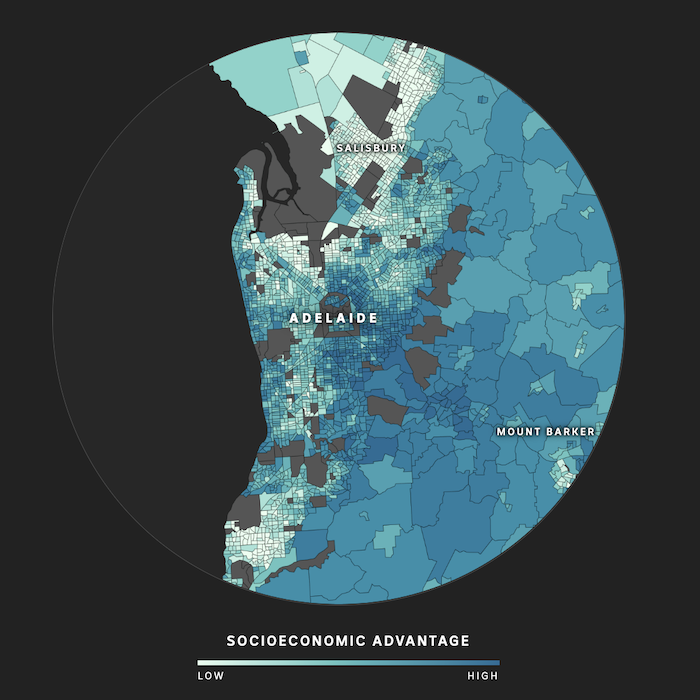

En Australie, des inégalités devant la crèche

Les jeunes couples, souvent aisés, fuyant Melbourne, Sydney ou Adélaïde durant le confinement pour s’installer à la “campagne” ont vite déchanté. La plupart des zones périphériques sont des “déserts de crèches”, cartographiés par ABC à partir de données collectées par l’université de Victoria. Ces inégalités géographiques sont comparées avec le revenu des habitants, leurs niveaux de diplômes mais aussi leur profil culturel (les foyers multigénérationnels facilitant la reprise d’activité des jeunes mamans). Résultat : le manque de places en crèche est plus difficile à vivre dans les banlieues proches des grands centres urbains, où les profils sociaux sont plus fragiles et les zones d’emplois plus lointaines.

Là où la terre sera inhabitable

Ce n’est pas faute d’avoir été alertés à de nombreuses reprises par les experts scientifiques du GIEC : le réchauffement climatique va rendre des régions du monde proprement inhabitables à l’horizon 2100. Le Berliner Morgenpost les localise sur un globe interactif en fonction des menaces : pics de chaleur, pénuries d’eau, inondations, cyclones. La hauteur des hexagones correspond à la population et le gradient de couleur à la menace climatique.

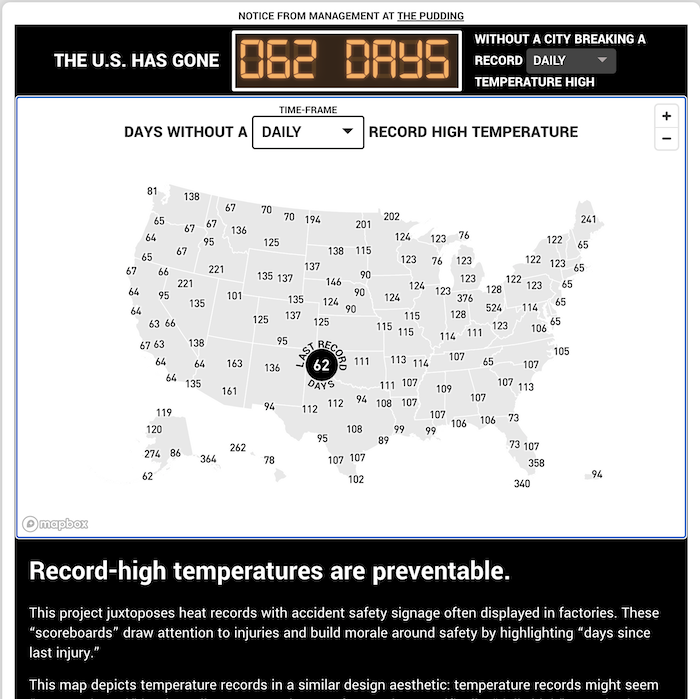

Combien de jours depuis le dernier record ?

On voit souvent ce genre de panneau d’information dans les usines : il indique le temps écoulé depuis le dernier accident, afin de sensibiliser les salariés aux règles de sécurité. The Pudding applique le concept, et même le design, aux anomalies de température aux Etats-Unis. Sur la côte nord-ouest, en Arizona ou dans l’Utah, le temps écoulé depuis le dernier record historique de chaleur se compte en jours, et non pas en décennies comme dans la région des grands lacs. L’application est mise à jour quotidiennement à partir des données d’observatoires météo.

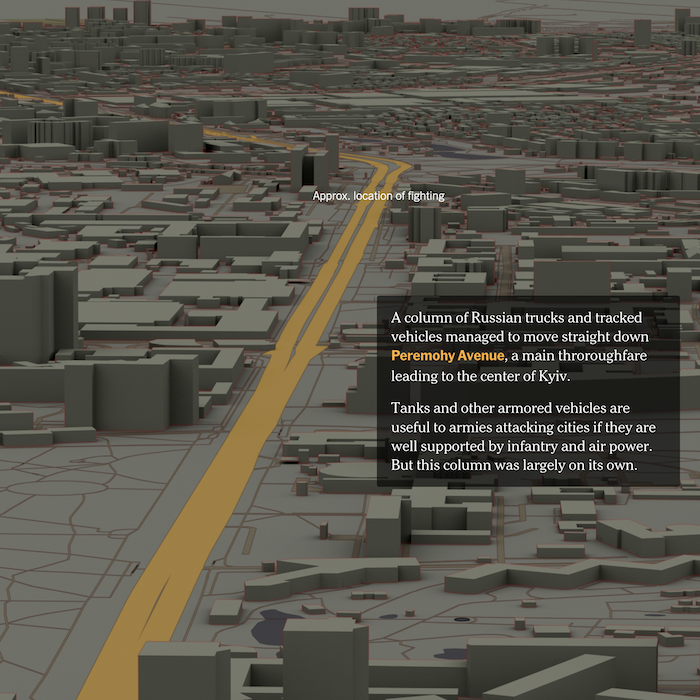

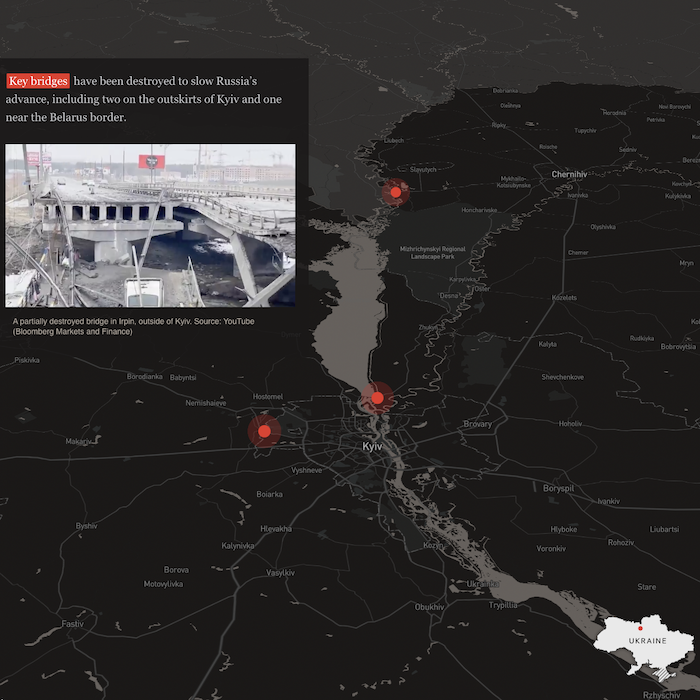

Kiev : les cartes d’un échec russe

De nombreux médias ont eu l’occasion d’expliquer pourquoi l’armée russe a échoué dans son attaque de la capitale ukrainienne, malgré sa supériorité théorique. Le récit du New-York Times est particulièrement bien séquencé, avec un usage très fluide d’images satellites, de modélisation 3D et de vidéos, et le scroll pour seule interaction.

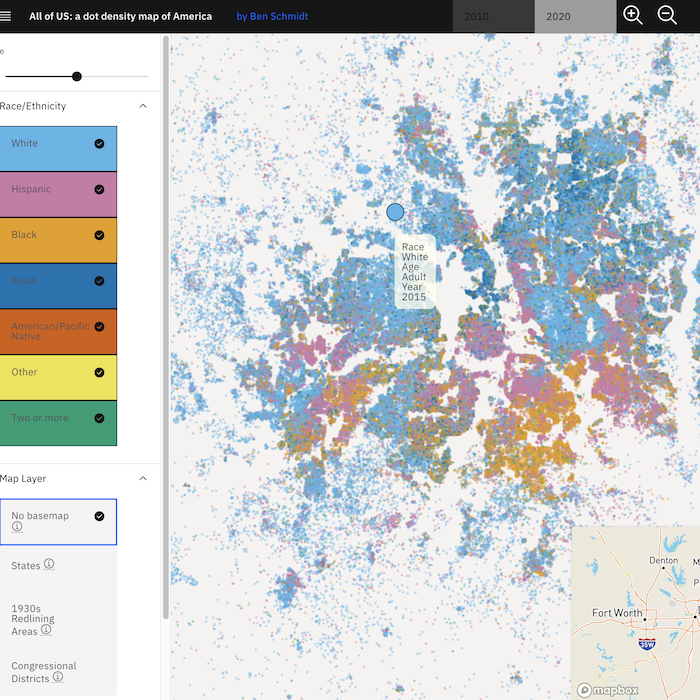

L’Amérique multi-ethnique perd en précision

Pour cartographier une population telle qu’elle est, on peut se risquer à représenter chaque personne et laisser parler un nuage de points. Cette approche peut sembler plus nuancée que les agrégats et aplats colorés. C’est aussi plus problématique. Une fois surmonté le défi technique de poser plusieurs dizaines de millions de points sur une carte, il fait la rendre lisible à toutes les échelles, tout en préservant un minimum d’anonymat (ce qui est loin d’être le cas ici en Afrique du Sud).

Sur le site de CNN, John Keefe et son équipe ont cartographié la population américaine selon son ethnie déclarée lors du recensement de 2020, en se limitant à 150 habitants par point. Le même exercice avait été réalisé par l’Université de Virginie avec le recensement de 2010. Mais le nombre de personnes se revendiquant de plusieurs ou d’aucune ethnie en particulier a considérablement augmenté, rendant ce genre de carte moins pertinente à terme.

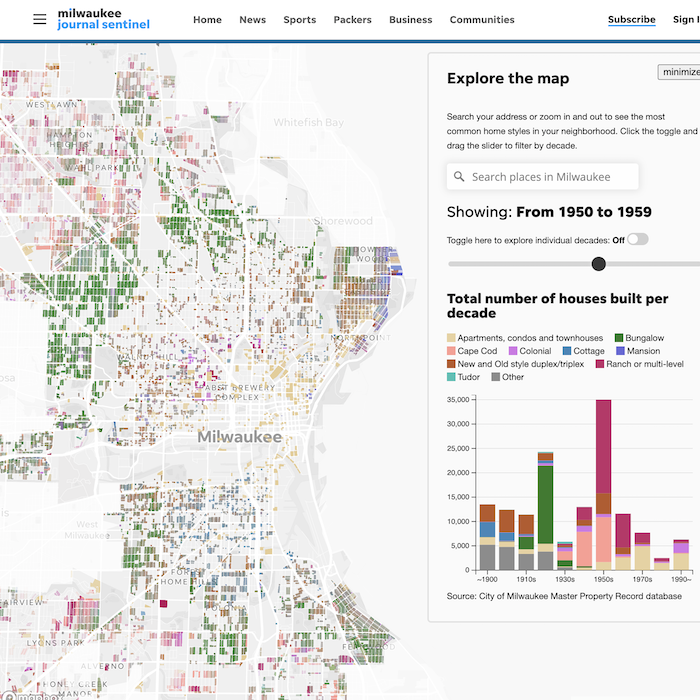

Milwaukee racontée par l’architecture de ses maisons

Le style des bâtiments est souvent le meilleur indice du développement urbain. Le Milwaukee Journal Sentinel cartographie l’époque de construction des bâtiments et raconte l’histoire des maisons en bois des immigrants allemands et polonais de la fin du XIXè siècle, qui ont donné naissance au “socialisme” local avec la mise en place de l’assainissement collectif. La suite est commune à beaucoup de villes américaines : la crise des années 1930, la construction des autoroutes urbaines et les lotissements péri-urbains.

Les quartiers sacrifiés de la pollution industrielle

En croisant des données démographiques et climatiques avec celles de l’agence fédérale de protection environnementale, ProPublica a cartographié l’ensemble des industries émettrices de substances cancérogènes au cours des cinq dernières années, puis identifié la population exposée à cet air pollué à l’échelle du quartier. Le récit “Poison in the air” parvient à humaniser ces données en mêlant cartes, calculs de probabilités et scènes de la vie quotidienne.

ProPublica réussi toujours ses enquêtes cartographiques : le fond (souvent inédit et d’utilité publique), les analyses spatiales (rigoureuses et documentées) et les trouvailles visuelles qui rendent le récit immersif et convaincant. L’occasion, d’ailleurs, de revoir le remarquable “Black snow”, sur les conséquences de la récolte par brûlage de la canne à sucre en Floride.

Une géographie intérieure du HLM

A Singapour, quatre habitants sur cinq vivent dans un logement social. Depuis son indépendance en 1965, la cité-état a fait construire plus d’un million d’appartements dans des immeubles de plus en plus hauts. Le Straits Times revient sur cette métamorphose en prenant un angle original : l’évolution des intérieurs, avec des appartements plus petits, des salons qui poussent les murs de cuisines, des configurations plus adaptées aux familles dans les années 1970 et des espaces modulaires pour les millenials.

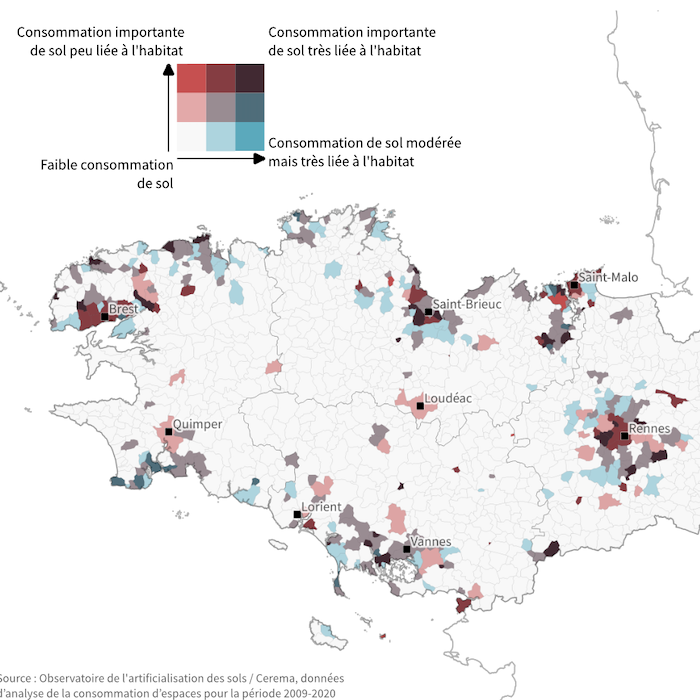

Les pavillons grignotent la Bretagne

Maudit par les urbanistes, le pavillon bouge encore. C’est même toujours un puissant moteur d’artificialisation des terres. En particulier en Bretagne, observe le Télégramme, où les trois quarts des sols « bétonnés » entre 2009 et 2020 l’ont été pour construire des logements, autour des grandes villes mais aussi sur le littoral. La carte bivariée, souvent complexe à déchiffrer, est ici très lisible et utile pour isoler différents types de consommation du sol.

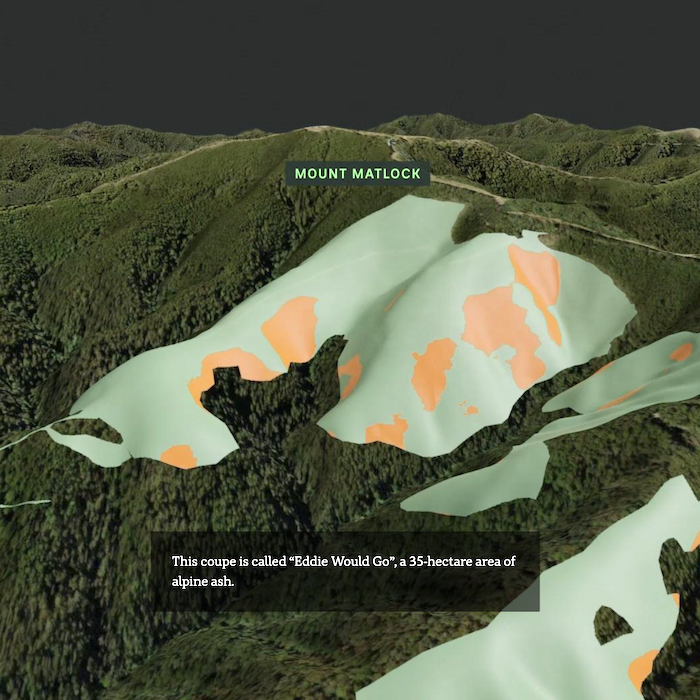

Des forestiers confondus par le Lidar

Dans le massif montagneux de Victoria, les forêts d’eucalyptus assurent la filtration naturelle des pluies. C’est aussi la principale source d’eau potable de Melbourne, explique ABC News dans “Lawless loggers”.

Au coeur de cette région protégée, une entreprise forestière publique a obtenu des concessions, à condition de ne pas couper les arbres sur les pentes abruptes du bassin versant. Ce qu’elle faisait discrètement, tout en contestant les allégations de coupes illégales en invoquant l’imprécision des cartes topographiques de ses accusateurs. La technologie Lidar a changé la donne. Ces données aériennes, qui permettent de modéliser le relief avec une très grande précision, ont permis de documenter plus de 300 hectares de forêts défrichées illégalement.

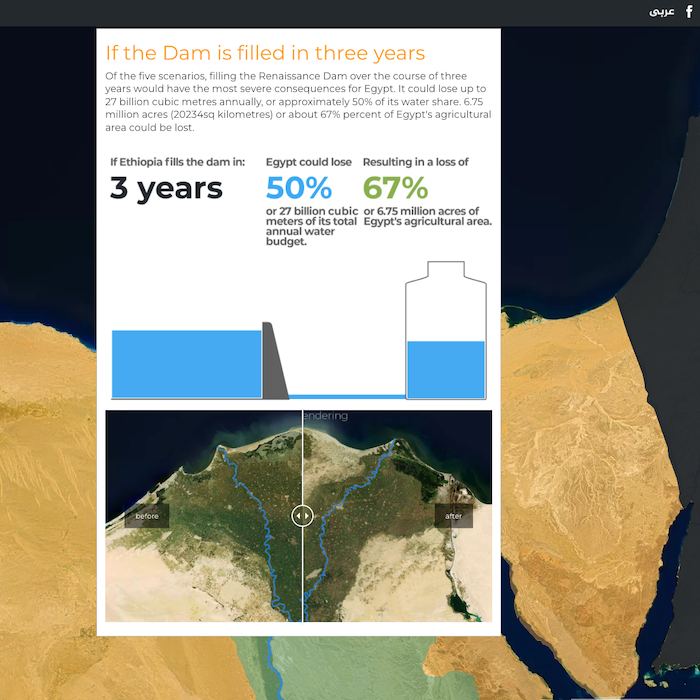

Menace électrique sur le delta du Nil

L’Egypte s’inquiète de la mise en service prochaine de “Renaissance”, un barrage construit en Ethiopie sur l’un des principaux affluents du Nil. Ce sera la plus puissante centrale hydroélectrique d’Afrique. Mais le remplissage du gigantesque réservoir, qui prendra plusieurs années, pourrait bouleverser le paysage agricole de l’Egypte, dont 95% de la population est massée sur les rives du Nil. Tout dépendra du rythme de remplissage, explique Al Jazzera dans ce récit très complet. Si l’Ethiopie choisit le rythme acceléré de 3 ans, le delta du Nil pourrait y perdre 67% de ses champs irrigués. Mais seulement 18% si le barrage fait le plein petit à petit durant 10 ans.

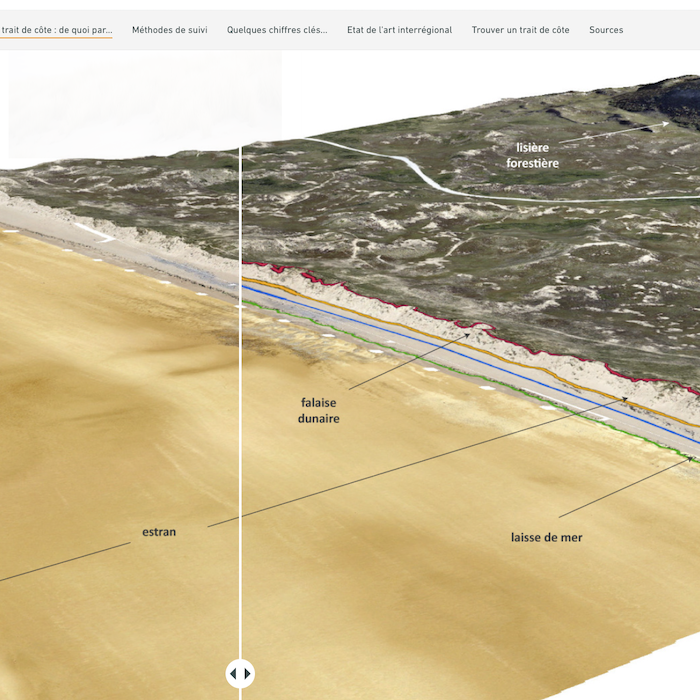

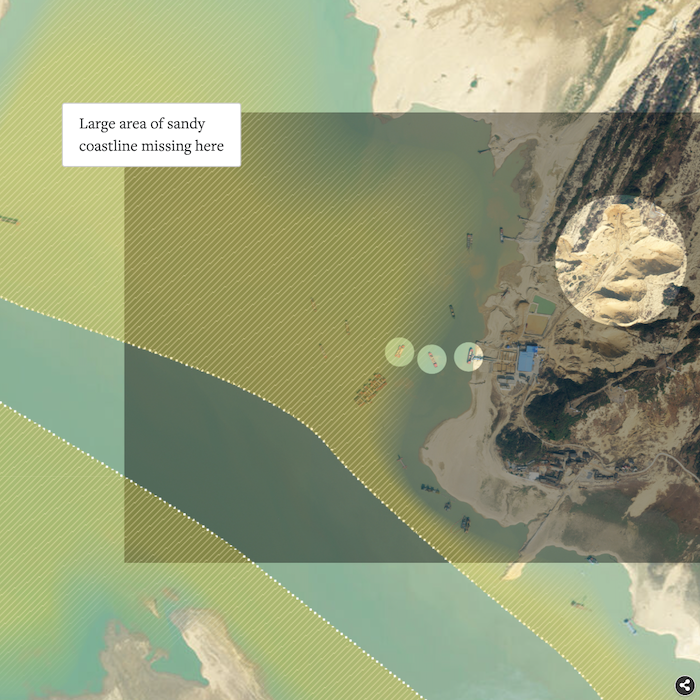

Les errements du trait de côte

Le Réseau d’Observation du Littoral publie un récit explicatif aussi pointu que limpide sur l’évolution du trait de côte en Normandie et dans les Hauts-de-France. L’écriture est académique mais les formats visuels sont bien choisis, notamment ces sliders sur des images annotées. On y trouve une carte détaillée des zones d’érosion et des secteurs où la terre a avancé ces 50 dernières années. Et si l’on a parfois du mal à distinguer la limite entre terre et mer avec du sable entre les orteils, elle fait pourtant l’objet d’une limite officielle, actualisée en novembre dernier par le SHOM et l’IGN.

Sur le même thème, le Los Angeles Times avait créé un jeu pour expliquer comment la Californie risque de perdre quelques plages, tout en démontrant qu’on sort rarement gagnant de ce combat contre la mer et l’érosion littorale.

Aux sources du béton chinois

En Chine, c’est l’exploitation massive du sable qui bouleverse le paysage, celui du lac Poyang, près de Shangaï. Reuters explique, en nous faisant survoler les rives grignotées du lac, comment l’urbanisation a fait exploser la demande en sable, matière première du béton et du verre. Reuters s’est associé à Earthrise Media pour comparer les images satellites Landsat de 1997 et celles de 2019. Résultat : la surface du lac s’est étendue de 70%, réduisant le débit du fleuve Yangtsé, avec des conséquences sur l’irrigation des zones agricoles en aval.

Ukraine : autopsie d’un désastre militaire

Parmi les récits publiés ces derniers jours sur l’échec de la stratégie militaire russe en Ukraine, celui du Financial Times est particulièrement fluide et bien séquencé. La carte est omniprésente mais suffisamment sobre pour mettre en valeur les documents vidéos. L’option “Hide sensitive contents” qui permet de masquer les images choquantes, est aussi une bonne idée (montrer des cadavres n’est pas absolument nécessaire quand on cherche à susciter l’empathie et sensibiliser sur des drames humains).

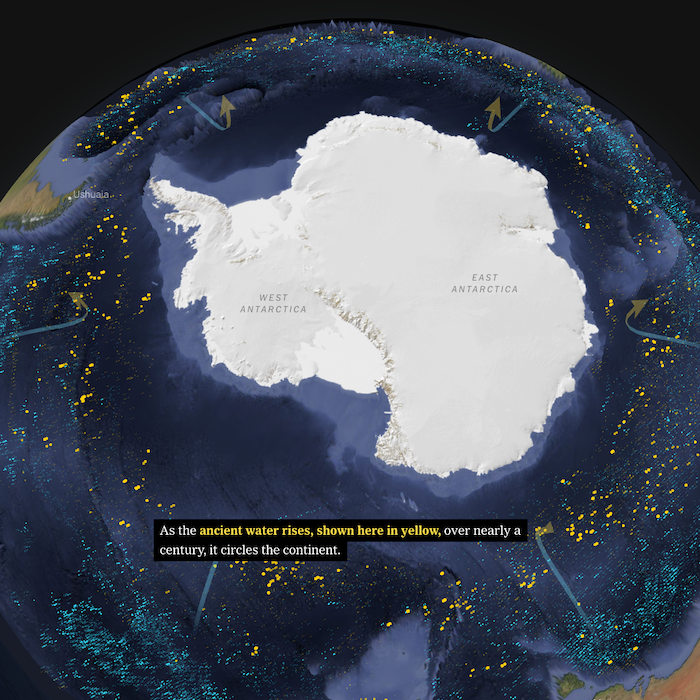

La sape silencieuse de l’Antarctique

C’est l’un des plus beaux récits cartographiques réalisé ces derniers mois par le New-York Times, et l’un des plus inquiétants. Il permet de comprendre les mécanismes qui entraînent la fonte accélérée des glaciers en Antarctique. Les courants océaniques sont très bien rendus par les nuages de particules animés au scroll. La modélisation du glacier Thwaites, qui permet de comprendre le travail de sape des eaux profondes, est simplement vertigineuse.

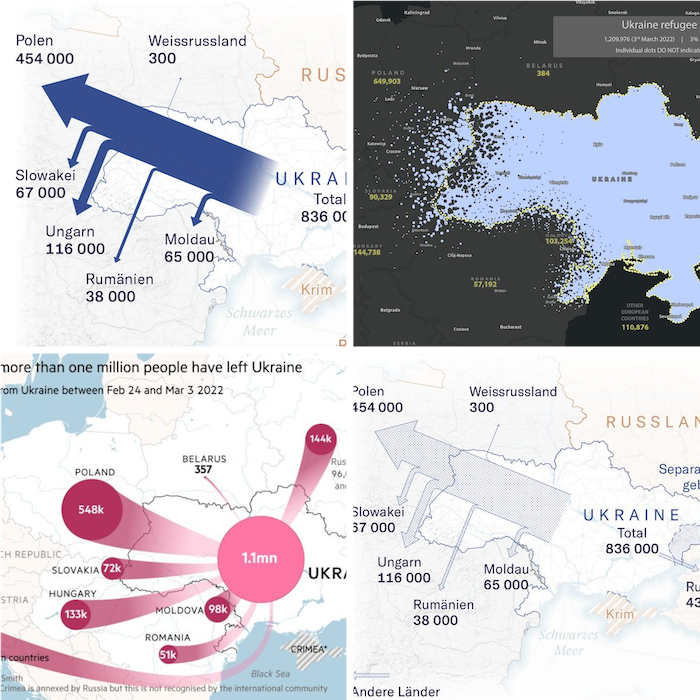

Réfugiés : les flèches de la discorde

L’exode des civils ukrainiens a réveillé des débats épineux de sémiologie graphique : doit-on vraiment représenter des mouvements de réfugiés avec ces flèches proportionnelles menaçantes, ce “même langage visuel que l’on utilise pour les envahisseurs”, s’interroge James Cheshire?

Dans The Correspondant, Henk van Houtum explique, pas à pas, ce “piège des cartes migratoires”, sujettes aux récupérations xénophobes. Un piège sur lequel se penchent depuis de nombreuses années les géographes Françoise Bahoken et Nicolas Lambert.

Alors que The Economist préfère les bulles, Adina Renner (Neue Zurcher Zeitung) soutient l’intérêt des flèches, en proposant plusieurs variantes. Le cartographe Kenneth Field suggère d’humaniser ces symboles en les composant d’autant de points que d’exilés, avant de partager une carte plus symbolique que quantitative : un amas de points et de vides, rendant assez bien cette idée d’un pays qui se délite et se disperse.

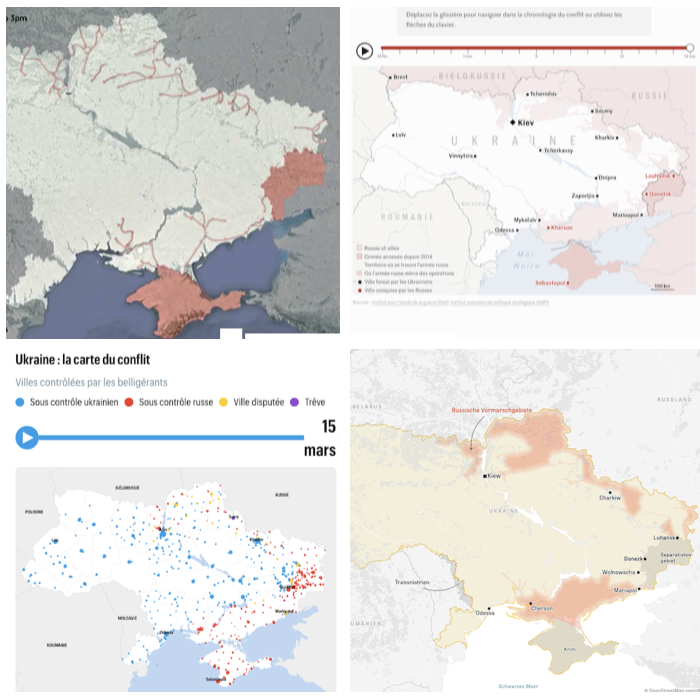

Lignes de fronts mouvantes

Une invasion n’est pas beaucoup plus simple à représenter qu’un exil. Les premières cartes publiées dans les médias supposent l’existence d’un front linéaire et de territoires définitivement conquis. Or, faire avancer des chars sur une route ne signifie pas que l’on contrôle ces territoires. La carte animée proposée par Nathan Ruser souligne les axes routiers empruntés par l’armée russe, en réservant les aplats de couleurs aux régions effectivement occupées par la Russie ou ses alliés locaux (la Crimée et le Donbass).

Tout comme Die Zeit en Allemagne, Le Monde maintient l’idée d’un front flou, sans limite précise. La carte créée par Pierre Breteau montre bien l’évolution quotidienne de ces zones où les soldats de Poutine “mènent des opérations”. Le curseur, qui permet de visualiser la carte des jours précédents, est particulièrement efficace.

Le Parisien a choisi de se focaliser sur le contrôle des villes, avec une source originale et probablement aussi fiable que l’“Institute for the study of war” : les données collaboratives de Wikipedia. La carte mise à jour quotidiennement indique les localités sous contrôle russe, ukrainien ou disputées.

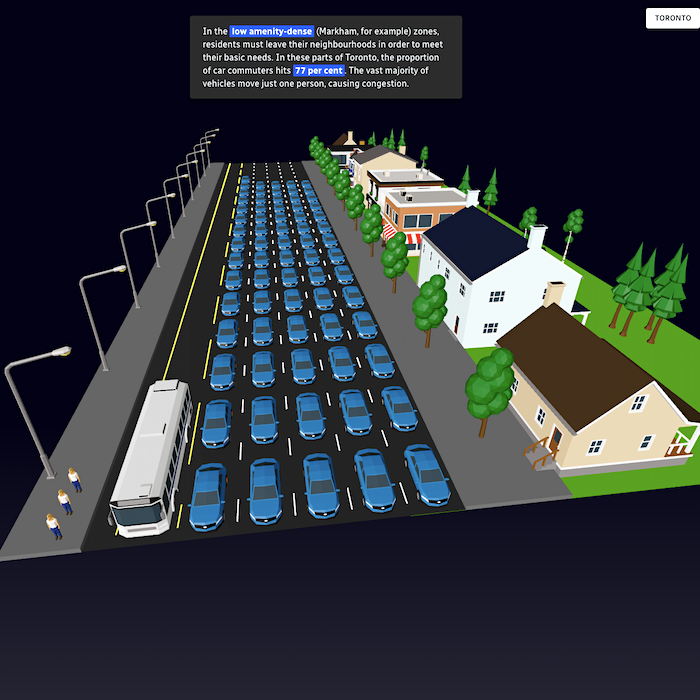

Au Canada, des villes plus lâches et des routes plus denses

Les villes qui s’étalent au lieu de se densifier nuisent à l’environnement. C’est ce qu’explique Naël Shiab et Isabelle Bouchard sur le site de Radio-Canada. Leurs cartes en 3D mettent en relief les zones urbanisées ces 20 dernières années autour des grandes villes du pays. Pour mesurer précisément cet étalement urbain, les datajournalistes ont utilisé un algorithme de reconnaissance automatique de zones construites sur des images satellites Landast 7 de 2001 et de 2020. Dans les zones urbaines canadiennes, la surface construite a augmenté de 34% alors que la densité de population a baissé de 6%. Or, c’est dans les zones les moins densément peuplées que l’usage de la voiture individuelle est le plus fréquent.

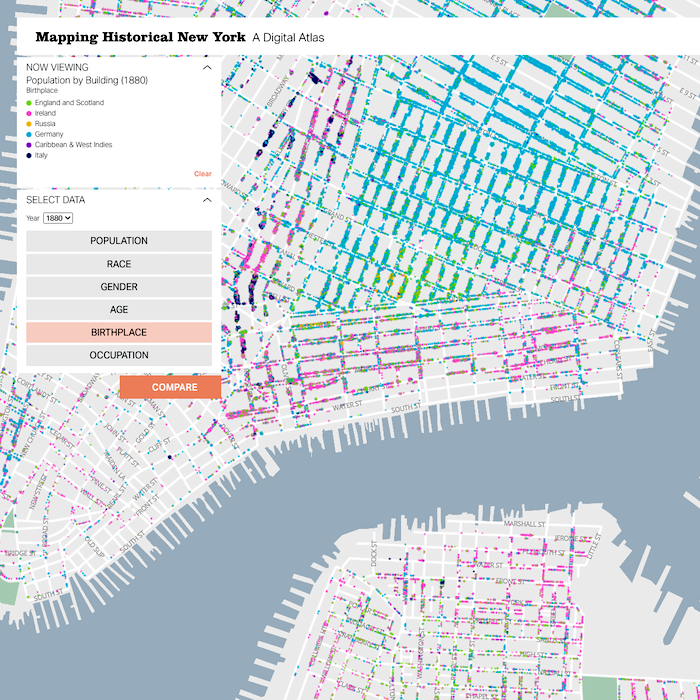

L’histoire pointilleuse de la population new-yorkaise

Au bout de 72 ans, l’administration américaine peut rendre publique l’ensemble des données individuelles d’un recensement de population. Une mine pour les historiens et les cartographes qui travaillent souvent avec des données sociales agrégées. L’agence de datavisualisation Stamen a réussi a redonner vie au New-York des années 1850 à 1910 en identifiant ses habitants selon leur origine. Les points ne sont pas répartis de façon aléatoire dans une aire de recensement ou un bloc, comme c’est le cas d’habitude, mais au logement près. Eric Brelsford raconte les défis techniques de cette carte, qui s’explore librement ou à travers quatre étude de cas.

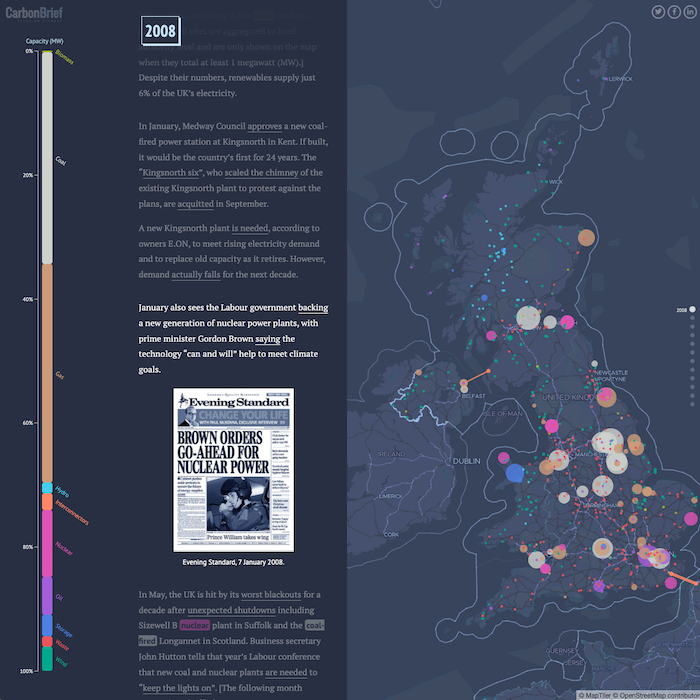

Comment le Royaume-Uni se décarbonne

| A l’heure où les pays européennes cherchent à atteindre une indépendance vis à vis de la Russie et des énergies fossiles, c’est le moment de se replonger dans ce format explicatif réalisé il y deux ans pour Carbon Brief par Rosamund Pearce, aujourd’hui data-journaliste à The Economist. Elle avait réussi à visualiser à la fois la répartition ds sites de production électrique et l’évolution du mix énergétique britannique. En dix ans, les éoliennes ont pris le pas sur les centrales à charbon et sur le nucléaire. |

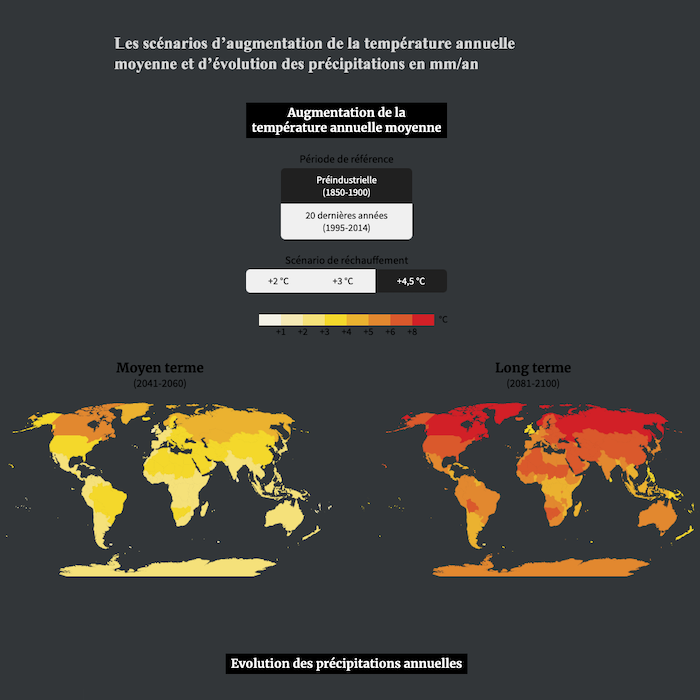

A quel point nos mondes s’échauffent

Les Echos publient une série de cartes inédites des effets attendus du réchauffement climatique, pays par pays, à partir des données du GIEC. Un travail colossal de traitement de données, détaillé par Tom Février, et qui prend en compte les trois prévisions, de la plus optimiste à la plus pessimiste. Cette représentation d’ensemble met en évidence l’augmentation très variable du nombre d’épisodes climatiques extrêmes selon les régions du globe.

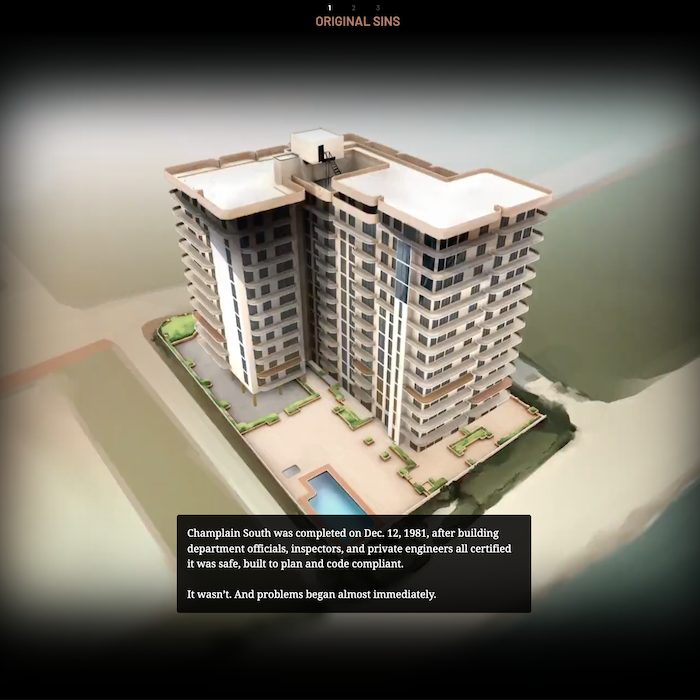

Autopsie d’un château de cartes

Le Miami Herald revient sur l’effrondrement des tours Champlain, qui avait fait 98 victimes en juin dernier dans une petite ville de Floride. Dans un long récit bien documenté, mêlant cartes, modèles 3D, vidéos, le journal explique d’abord les erreurs de conception commises 40 ans plus tôt et liste les signes de fragilité apparus au fil des années sur l’édifice. Il décrit ensuite sur le déroulement du drame avec une précision chirurgicale, en maniant l’analogie du château de carte.

Quand les fausses cartes poussent à l’empathie

Vous vous souvenez sans doute de ces cartes publiées durant les incendies en Australie, superposant la surface dévastée sur notre territoire familier. C’est un moyen simple d’aider une audience à prendre conscience d’une étendue, plus efficace en tout cas qu’une valeur en km2.

Cette méthode est reprise par le Washington Post pour permettre à ses lecteurs de se projeter dans ce territoire lointain qu’est l’Ukraine. Le journal place côte à côte une ville américaine et une ville ukrainienne de population comparable.

Julien Dupont, un dessinateur de “fictions cartographiques”, va plus loin en plaçant des villes françaises sur la carte de l’Ukraine, montrant Paris assiégée, Strasbourg occupée par des séparatistes et la Corse annexée.

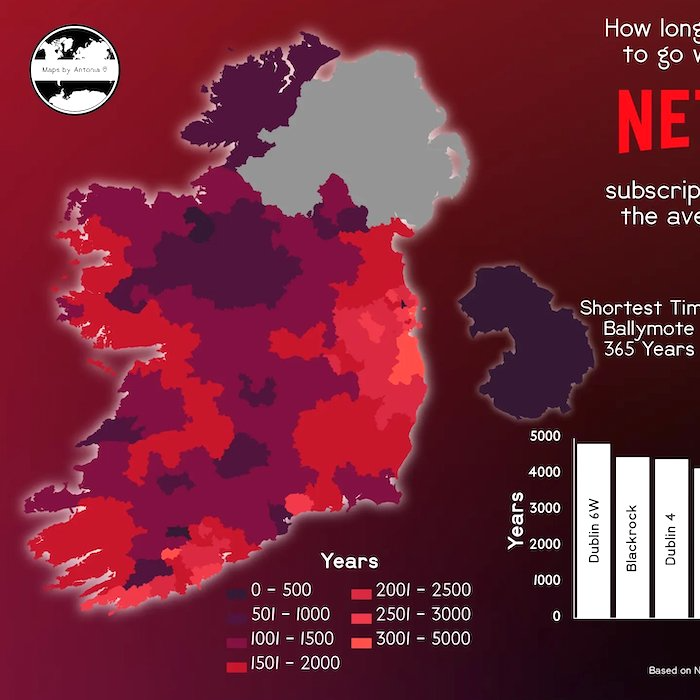

Combien en équivalent Netflix ?

Et si on investissait dans l’immobilier au lieu de rester collé devant Netflix ? La cartographe Antonia Blankenberg se sert de la notoriété de la plateforme vidéo pour visualiser le coût moyen d’un logement en Irlande. Ainsi à Dublin, il faudrait économiser 4 838 ans d’abonnements à Netflix (un peu plus de 13€ par mois) pour devenir propriétaire, mais seulement 365 ans dans le petit village de Ballymote.

Ukraine : l’invasion racontée par les cartes

Depuis le 24 février, Lisa Charlotte Muth recense méthodiquement les cartes de l’attaque russe sur l’Ukraine. Elle relaie notamment ce format visuel du South China Morning Post. L’équipe d’Adolfo Arranz s’est toujours distinguée par son soucis de pédagogie, qui l’a conduit à multiplier les graphiques et les schémas détaillés. Cette approche a fait ses preuves notamment en 2020 dans un article expliquant le rapport de forces entre la Chine et l’Inde sur les hauteurs de l’Himalaya. Il permet de comprendre comment le rayon d’action des avions de chasse peut être sensiblement réduit par l’altitude des bases aériennes.

Les satellites au plus près des combats

Les images satellites haute résolution fournies par Maxar se multiplient sur les réseaux sociaux pour montrer l’avancée des troupes russes. Mais des sources plus conventionnelles permettent également de documenter des signes de combats visibles depuis l’espace.

Sotiris Valkaniotis, un géologue grec, a publié plusieurs clichés traités à partir des données Landsat 8, dont les capteurs permettent d’identifier, avec une résolution de 30 cm, des « points chauds » à la surface de la terre. Au propre comme au figuré dans ce cas précis : les zones colorées en rouge sont probablement des incendies provoqués par les combats en cours à Kryvyï Rih, au sud du pays.

Des données ouvertes en mal d’archives

L’agence barcelonnaise 300.000 Km/s avait documenté les débuts de la guerre dans le Donbass, il y a 6 ans, avec une série de cartes synthétisant l’ensemble des données publiques disponibles sur cette région. Le projet DataWar a été exposé à Venise lors de la Biennale de 2016. Une partie des bases de données utilisées à l’époque n’est plus accessible, observent les concepteurs du projet dans un thread sur Twitter. En revanche, les données d’OpenStreetMap se sont enrichies, et d’autres bases de crowdsourcing ont vu le jour ces dernières semaines, comme la Russia-Ukraine Monitor Map, initiée par le Center for Information Resilience.

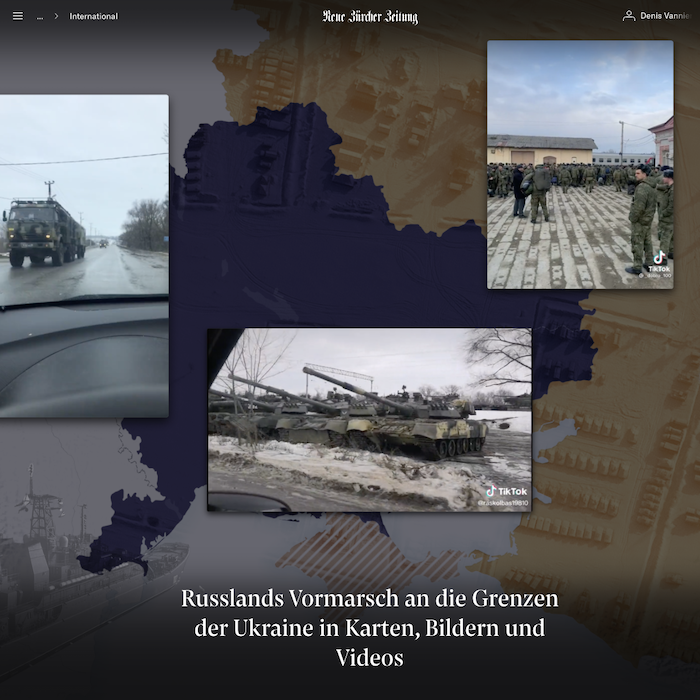

Les vidéos sociales et leur contexte

Les premiers témoignages des zones de guerre proviennent désormais plus souvent des soldats et des civils, publiant leurs vidéos sur TikTok ou Instagram. Le premier réflexe des rédactions est de vérifier leur provenance et de les mettre en perspective. Mais comment les mettre en récits ? Le Neue Zürcher Zeitung propose une solution cartographique réussie dans ce long format sur la situation en Ukraine.

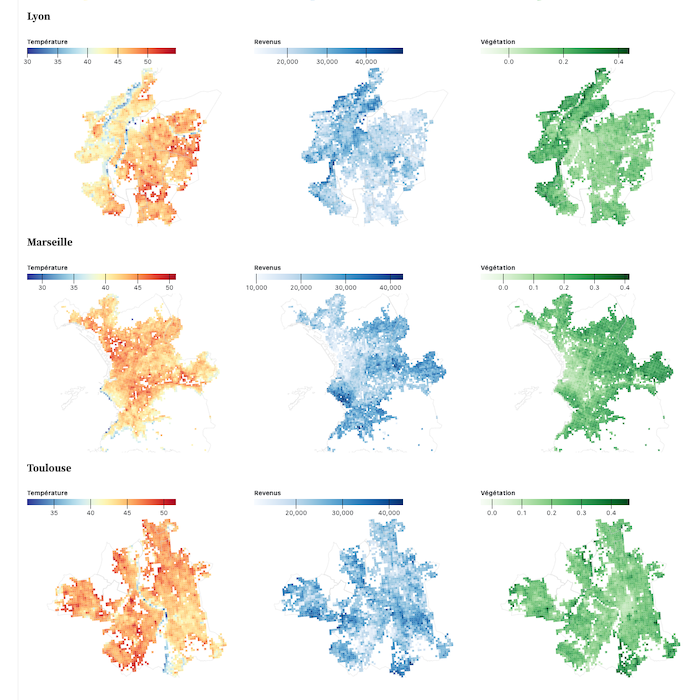

Injustice sociale des îlots de chaleur…

Grâce aux données Landsat 8, on mesure à quel point la hausse des températures va rendre invivables les quartiers urbains les plus « minéraux », dépourvus de végétation. Cédric Rossi et Philippe Rivière sont allés plus loin en comparant les îlots de chaleur avec les données sociales de l’Insee à l’échelle des carreaux de 200m. Le résultat est efficace et leur série de série de cartes interactives souligne une forme d' »injustice climatique » dans de grandes villes françaises comme Toulouse, Lyon ou Marseille (j’avais tenté un exercice similaire, moins abouti, à Rennes il y a quelques mois).

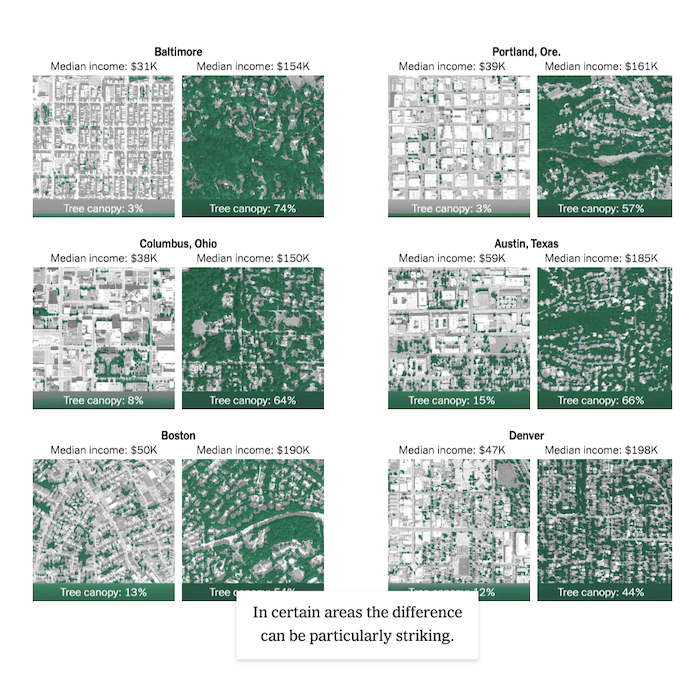

…aggravée outre-atlantique par la discrimination

Le phénomène est beaucoup plus flagrant aux Etats-Unis, où les discriminations raciales et la ségrégation résidentielle ont longtemps été officialisées par la pratique du « redlining« . Parmi les inégalités qui en découlent : le niveau de végétalisation des quartiers, outil de lutte contre les îlots de chaleur. Dans de grandes villes comme Détroit ou Baltimore, les quartiers pauvres et noirs ont longtemps été exclus des investissements paysagers. Le New York Times en a fait une démonstration très convaincante en juin dernier.

Oberhaeuser visualise les ressources et la consommation

On passe à l’échelle mondiale avec cette carte par anamorphose du Bureau Oberhaeuser, une agence de design d’information installée à Hambourg. La taille des pays est ajustée en fonction du niveau de consommation de sa population et des ressources intérieures du pays. Un carte terriblement esthétique mais assez dense, qu’il faut accrocher au mur pour prendre le temps de l’explorer.

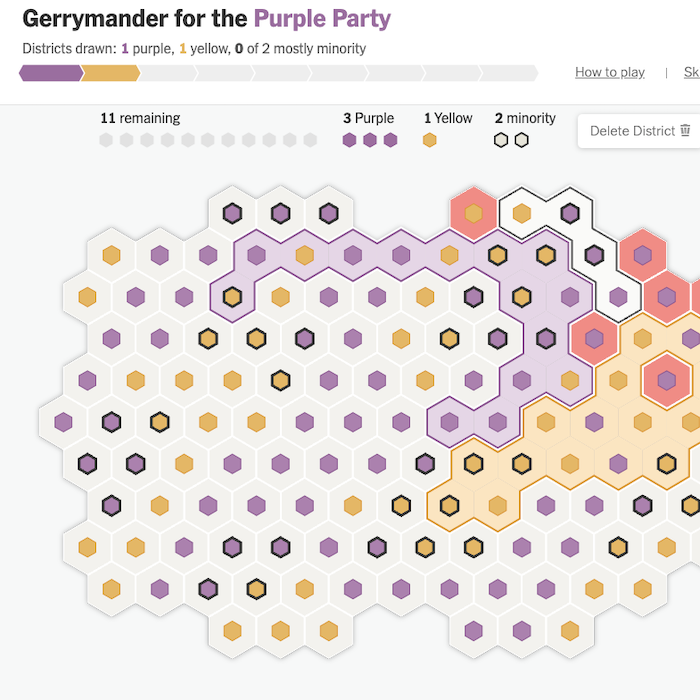

Elections : redessinez, c’est gagné

Aux Etats-Unis, le « gerrymandering » est l’un des casse-têtes favoris des gouverneurs pour s’assurer des sièges à leur parti dans les districts où l’électorat lui est devenu moins favorable. Le rédécoupage des périmètres électoraux a fait l’objet de nombreux formats explicatifs visuels très réussis, dont celui de FiveThirtyEight, qui utilise un algorithme pour redessiner la carte électorale en fonction des objectifs recherchés. Pour comprendre cette mécanique complexe, le New York Times a conçu un jeu dans une ville imaginaire, Hexapolis, où vous pouvez dessiner à loisir vos districts afin de vous assurer la victoire.

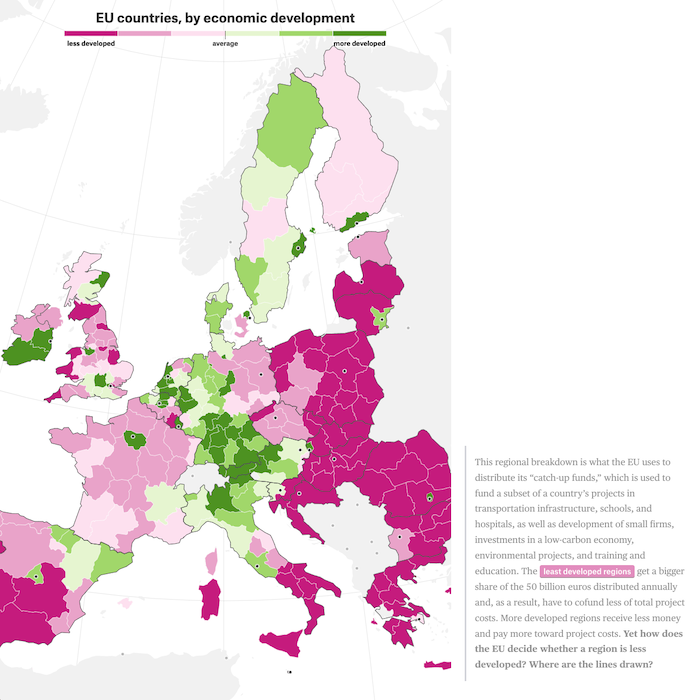

Fonds européens : l’enjeu des frontières régionales

En parlant de redessiner les frontières, cette démonstration de Maarten Lambrechts parue dans The Pudding il y a trois ans est remarquable. Certains fonds structurels européens étant réservés aux régions les moins avancées, le développement économique rapide des grandes villes d’anciens pays du bloc soviétique, comme Varsovie, risquait de rendre inéligible à ces aides des régions entières, pourtant en difficultés. La Hongrie a fini par créer une entité administrative nouvelle pour l’agglomération de Budapest, à l’image la Pologne avec Varsovie ou encore la Littuanie avec Vilnius.